脊柱脊髓功能重建广东省重点实验室突破性研究成果:

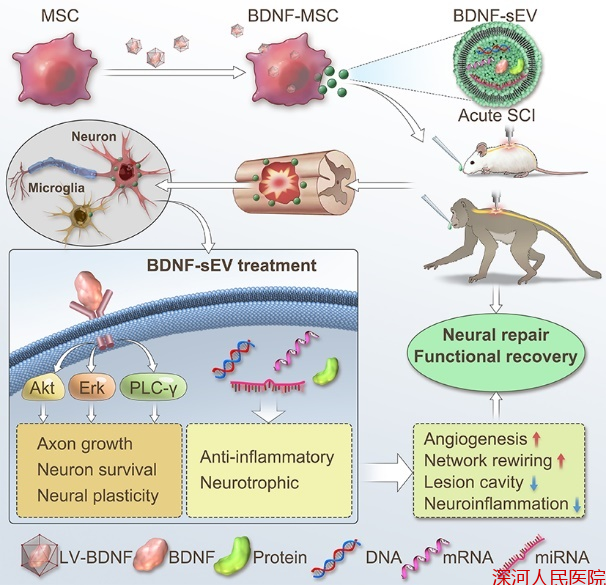

非人灵长类动物脊髓损伤应用高表达BDNF小细胞外囊泡可促进中枢神经损伤修复

近日,暨南大学附属第五医院博士后黄忠海为第一作者,暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院周立兵教授、苏国辉院士和中山大学附属第一医院付清玲教授为共同通讯作者,在国际著名期刊Journal of Extracellular Vesicles(IF=15.5)发表题为“Intranasal delivery of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) loaded small extracellular vesicles for treating acute spinal cord injury in rats and monkeys”的研究论文。脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)作为一种毁灭性的中枢神经系统损伤,可导致损伤平面以下运动与感觉功能丧失,严重时可导致瘫痪。目前,该疾病治疗面临两大难题:成年神经元极低的再生潜能、以及损伤区域的有害微环境。关于SCI治疗的研究,啮齿类动物模型(如小鼠)在SCI机制研究中贡献卓著,但超过50项临床试验的失败暴露了小鼠与人类在神经修复机制上的种属差异。如何跨越这一转化鸿沟,成为SCI治疗领域亟待突破的瓶颈。

该研究应用非人灵长类动物脊髓损伤撞击伤模型(该模型标准为本平台制定,为国内首创),首次明确了鼻腔递送高表达脑源性神经营养因子 (BDNF)外泌体(MSCs-sEV)进入猴神经系统的可能性,其具有显著促进非人灵长类动物脊髓损伤后神经功能恢复的效果,极具临床转化应用前景。

暨南大学附属第五医院脊柱脊髓功能重建广东省重点实验室非人灵长类动物科研平台是一个高水平的科研平台,由周立兵教授和苏国辉院士领衔,联合暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院致力于非人灵长类动物(如食蟹猴)的研究,推动生命科学和医学领域的发展,研究主要聚焦于中枢神经再生、神经损伤与修复、转化医学等。平台配备了先进的非人灵长类动物实验设备,为科学研究提供有力保障。未来,平台将继续秉承“流动、开放、合作、共享”的发展理念,致力于解决重大医学难题,努力成为国际一流的非人灵长类动物研究基地,为生命科学研究和人类健康事业作出更大贡献。目前,本平台已制定“非人灵长类动物脊髓T9撞击伤模型标准”,可为相关领域的研究提供了标准化的实验动物模型。

图.非人灵长类动物脊髓T9撞击伤模型标准证书